Recuerdo el ambiente propio de un evento cultural de pueblo, con barra de chapa desmontable, precios escritos con rotulador sobre carteles blancos, auditorio familiar y pandilleo adolescente; todo muy ruidoso y tradicional. Normal. Hasta que una, la que parecía mayor (quizá dieciocho), empezó por tangos, con los ojos abiertos y la frente arrugada, para luego cerrarlos, como escuchándose y paladeando un par de estrofas y un par de giros que me pincharon el alma. Al guitarrista le leí un ole en los labios y sonrió abiertamente, satisfecho (años después, presentando al Maestro Jeromo Segura, aprecié lo que significaba el flamenco para él). La algarabía ambiental se transformó progresivamente en expectación silenciosa y emocionada. La gente en la barra perdía el interés por su turno y se giraba hacia el escenario, llamándose la atención unos a otros y pidiéndose, mutuamente, silencio. La otra (quizá dieciséis) enlazó la letra, llevando la música a una hondura impropia de su edad. Su voz, un punto rajada, un toque salvaje, contrastaba con la claridad y entonación pura de la de su hermana, pero las dos eran capaces de sonar como una al darse paso. Y el flamenco vino a mí. Y se hizo carne, como leí en algún libro sagrado. O escuché. Tampoco recuerdo.

Cecilia y Rocío no sabían que descubrieron para mí el flamenco. Lo presentaron en todo su esplendor y profundidad en aquel humilde y honesto escenario de pueblo. Me obligaron a luchar por reprimir el llanto de emoción, que por entonces estaba mal visto (por mí, me refiero, en mí mismo). Hoy ya me dejo llorar; a mi alrededor me miran entre extrañados y comprensivos. Empezaron a amueblar de palos y compás esa parte interior y personal, tan de uno, y que se configura con experiencias vitales, puntuales a veces, pero trascendentales. Porque aquello fue una experiencia trascendental. Las casetes de mi padre en nuestro viejo coche familiar cobraron sentido, el tamborileo de dedos dondequiera, los oles… Aquel puzle histórico y cultural se completó con las piezas que, sin saberlo, tenía en mí y a mi alrededor. Sevillaneos, ‘flamenquito’ y ratos con guitarras y amigos, dejaron paso a algo más serio y profundo. Empecé a entender e interpretar de verdad los paisajes culturales y geográficos de mi tierra, bajo la banda sonora que le es propia.

Nunca olvidaré el derroche de magia, duende, o como queramos llamar a ese fantasma, transparente pero con un cuerpo que, como el cuerpo de los vinos, se percibe, a medias, entre los sentidos y el alma mestiza y ancestral de los pueblos antiguos, humildes y cabales, como el mío. No olvidaré al guitarrista, Antonio, en su disfrute personal, tocando, acompañando y completando con felicidad desbordante aquel cuadro maravilloso. El cierre de cada copla precedía a una explosión de aplausos, a su belleza, flamencura y trapío; oles y vivas a la madre y otros familiares de las dos hermanas. Ellas tornaban, poco a poco, el gesto concentrado de la expresión artística hacia una esplendorosa sonrisa, agradecida y satisfecha. Preguntando, me enteré de que eran de Moguer, uno de los grandes pueblos flamencos de Huelva la Llana. Entendí las referencias familiares entre el auditorio.

Cada vez que las he visto cantar, observo y disfruto los gestos personales de cada una. Rocío, cuando está agusto (¿cuándo no lo está?), a menudo se aprieta tanto en bulerías que se despega del asiento, cerrando los puños con tanta fuerza que se le enrojecen las manos. Aquí no hay pose. Hay pureza, hay grandeza, hay orgullo y gallardía de mujer flamenca hasta los tuétanos. Cecilia mira con admiración a su hermana. Luego afina perfecta, mece los giros de voz y cambia de volumen, con soltura, control y capacidad, en un juego sonoro que va desde la dulzura al eco roto por el dolor en la soleá. Rocío, sin mirar, o mirando, le dice ole y jalea. Suena desde el corazón, como sólo una hermana dice ole. Y a mí me sube lo que sea desde las tripas, que me apaga el ole con un nudo en la garganta; seguramente porque lo que quiera salir es demasiado grande.

Les sigo, fiel, desde entonces, con admiración creciente y con cierta familiaridad, por los años que han pasado en la proximidad que uno siente por ellas. La vida me acercó hace poco a Cecilia, y no pude reprimirme. Haciendo de tripas corazón, expliqué como pude, ante su mirada y su sonrisa, lo que Palodulce supuso para mí. Tenía que hacerlo. Tenía que agradecer de palabra la puerta que me abrieron, el puzle que completaron, el universo antiguo al que me iniciaron. ¡Y fue ella la que me dio las gracias! No podía ser de otra manera, porque ella entiende de puertas, de vida y de universos.

Vayan estas letras en agradecimiento a las hermanas González, Palodulce de Moguer, que seguramente, con consciencia unas veces, con inmediatez y humano disfrute otras, riegan de historia, pureza, humildad y flamencura el suelo que pisan. Qué razón tenía el auditorio popular en aquella plaza de pueblo: “¡Niñas! ¡Viva la madre que os parió!”.

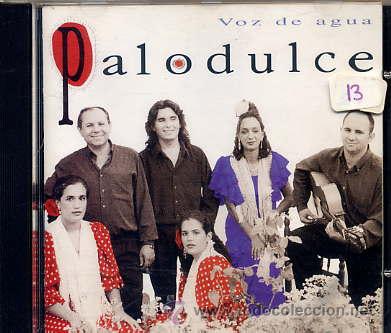

Imágenes del primer y el último disco